300万年前の地殻変動が生んだ、

淡路の豊かな食材。

大王 に豊かな海産物を貢いだ

選ばれし御食国 ・淡路

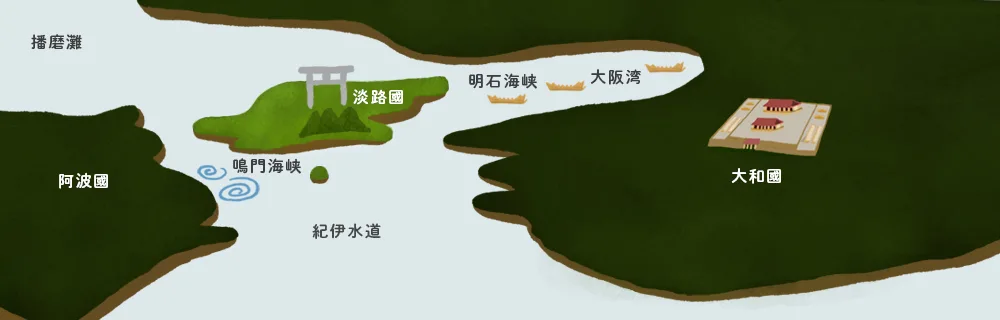

瀬戸内海の東側に蓋をするように位置する淡路島は、北に明石海峡、南に鳴門海峡と、高速で潮が流れる海峡を有しています。この海で獲れる海藻やアワビ、マダイなどの海産物は美味いと評判で、「かの地に好漁場あり」と、淡路の名は大和國にも届き、ときの大王に豊かな海産物を献上する選ばれし「御食国」となりました。淡路の

こうした御食国の伝統はいまに受け継がれ、海産物はもちろん、糖度の高い淡路島玉ねぎなど、滋味あふれる豊かな食材が生み出されています。

美味しい海産物のヒミツは瀬戸にあり

御食国となった背景には、淡路の瀬戸(海峡)で獲れる、海藻やアワビ、マダイなどの海産物がありますが、なぜ瀬戸は美味しい貝や魚を育むのでしょう。

海の幅が狭くなった瀬戸では、激しい潮流が生じます。そのため瀬戸の海底では、粒子の細かい泥が流されて岩場がむき出しになります。そこに海藻が繁茂し、豊富な海藻を食べて美味しいアワビやウニが育ちます。また、干満差によって瀬戸にできる渦潮が、海底から栄養分を大量にまきあげるため、多くの魚が集まってきます。そのような高速潮流の中を泳ぐ魚は、筋肉中に旨味成分であるイノシン酸に変わる物質を多く含みます。そのため、淡路の瀬戸にすむマダイやトラフグなどの魚は濃厚な旨味を有し、特に美味しいとされているのです。古代日本において、淡路國の海産物は、神事の際、神に献上する

瀬戸内海に高速潮流が生まれるワケ

高速潮流で美味しい海産物が育まれることは分かりました。それではなぜ、内海である瀬戸内海で速い潮流が生じるのでしょう。

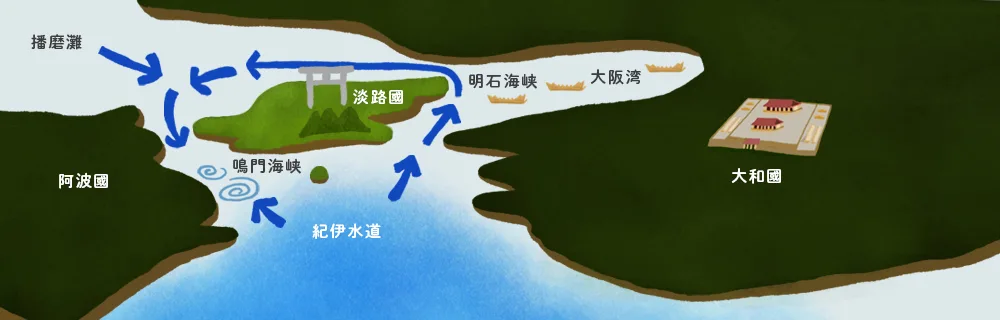

淡路島は、瀬戸内海の東側に蓋をする形で存在しているので、満潮時に太平洋から迫り上がって大阪湾へ北上してきた海水が、狭くなった明石海峡を勢いよく通り抜け、瀬戸内海内部の播磨灘へ到達するまでに5時間程かかります。そのころ太平洋側はすでに満潮を過ぎて海面が低下しているので、瀬戸内海と1m以上の高低差が生じます。すると、海面の高い瀬戸内海から海面の低い太平洋へ海水が勢いよく流れ出し、鳴門海峡に激しい潮流が発生するのです。

300万年前の地殻変動が生んだ海の恵み

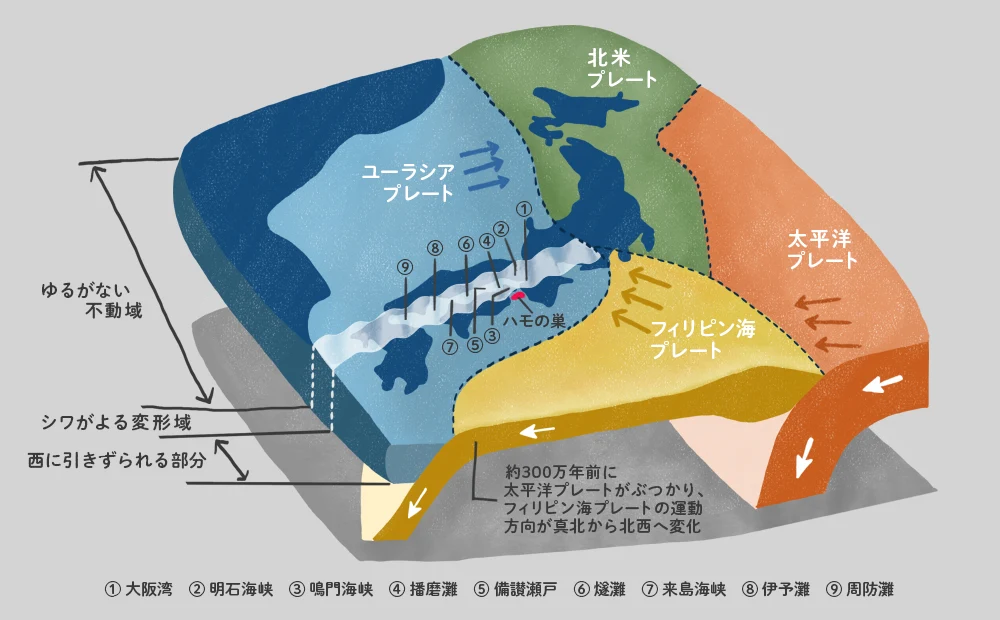

瀬戸内海全体に視野を広げてみると、大阪湾のような地盤の沈降域である「灘」と、明石海峡や鳴門海峡のような隆起域の「瀬戸」、そして再び沈降域の「播磨灘」といった具合に、瀬戸内海の地形全体が沈降域と隆起域を交互に繰り返しているのがわかります。

瀬戸内海のこのような規則的な地盤構造は、今からおよそ300万年前に太平洋プレートが衝突してフィリピン海プレートの沈み込みの方向を北から北西へ変えたことで生まれました。瀬戸内地域の地盤をフィリピン海プレートが北西に押すことで、隆起域と沈降域を交互に繰り返す「シワ」がつくられたのです。

その結果、隆起域につくられる「瀬戸」では、速い潮流を好むマダイやトラフグといった筋肉質の魚が生息し、一方、潮流が穏やかで、海底に細かい泥が堆積する「灘」には、アナゴやハモなどの泥場に潜る習性のある魚が生息しています。淡路島の南に広がる泥質の海底一体は「ハモの巣」と呼ばれる国内産ハモの主要な漁場となりました。

淡路の種類豊富な海産物は、300万年前からはじまった地殻変動が生んだ恵みというわけなのです。

参考資料

・巽好幸『「美食地質学」入門-和食と日本列島の素敵な関係-』(光文社新書)

・鳴門海峡の渦潮のしくみ|南あわじ市

「淡路島の地形・地質と歴史が生み出した!淡路島グルメの秘密」

動画でもご覧いただけます。